一、课程和案例的基本情况

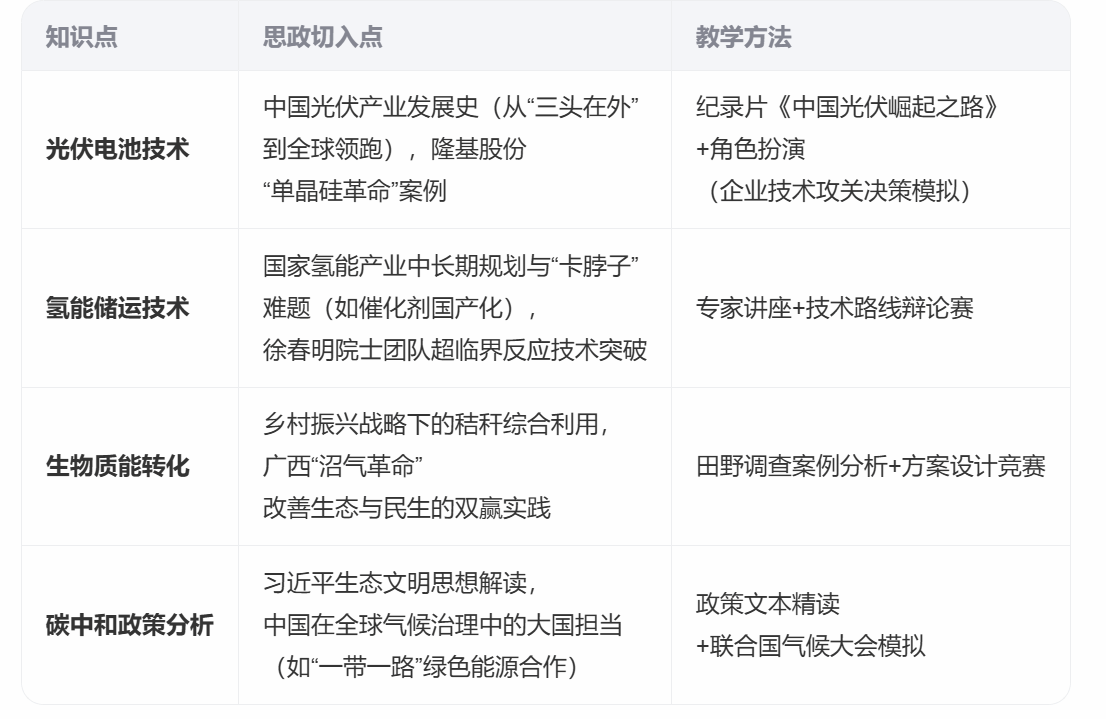

课程名称:新能源和可再生能源

授课对象:能源化学工程专业大三学生

课程性质:专业选修课程

课程简介:《新能源和可再生能源》是能源化学工程专业大三学生的专业选修课程,聚焦太阳能、风能、生物质能、氢能等清洁能源技术的原理、应用与发展趋势。课程以能源转型需求为背景,结合国家“双碳”战略目标,通过理论与实践结合的方式,培养学生新能源技术创新能力与社会责任感,为从事能源开发、环保技术研发奠定基础。

案例简介:光伏电池技术,是课程内容的第一章。从知识传授、能力培养、价值塑造三个方面进行讲授。

知识传授

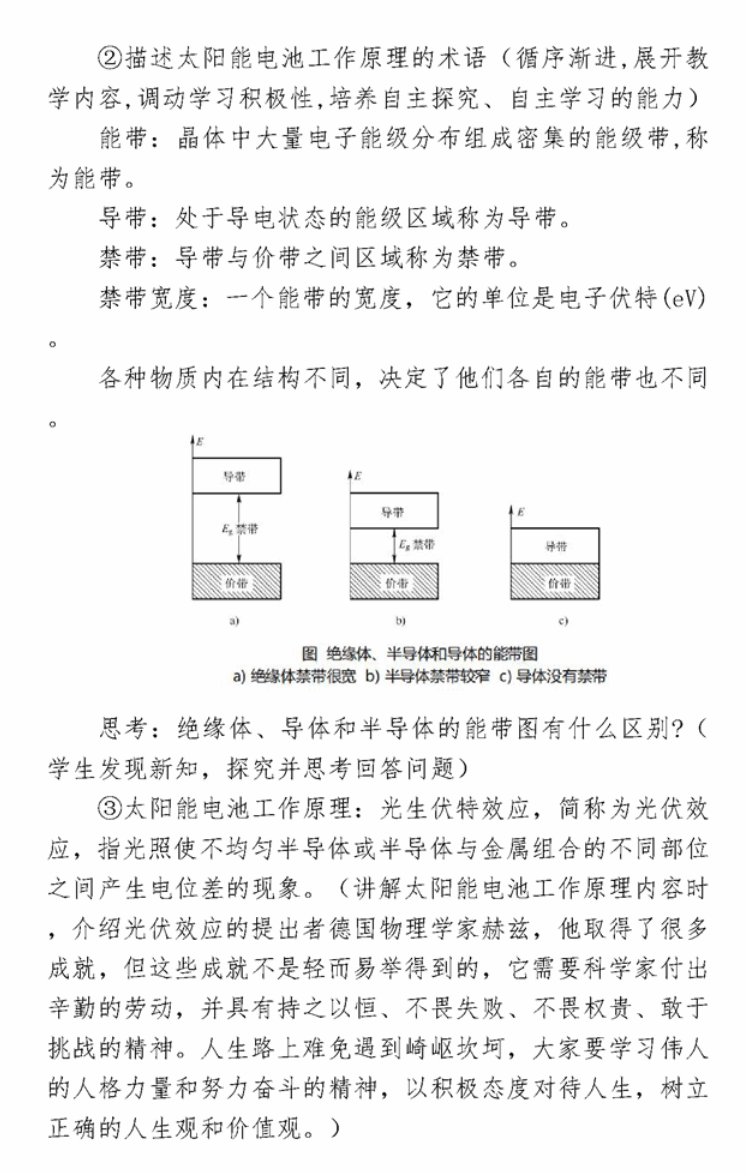

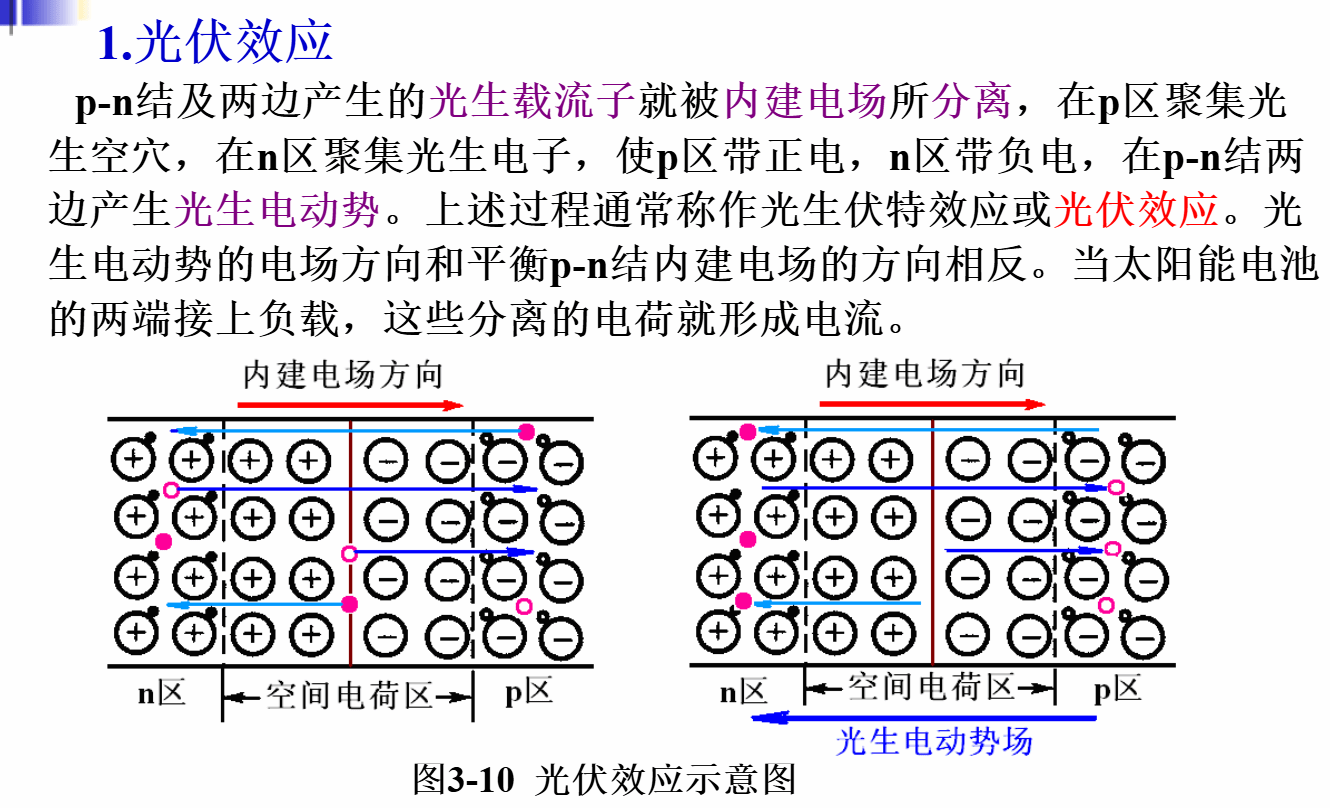

ü 新能源技术原理(如光伏效应、燃料电池反应机理)

ü 可再生能源系统设计与经济性分析

ü 全球能源转型趋势与政策框架(如《巴黎协定》、中国“十四五”能源规划)

能力培养

ü 绿色技术创新思维与跨学科整合能力

ü 能源系统全生命周期分析能力(资源开发-技术应用-环境评估)

ü 基于真实数据的能源决策建模能力

价值塑造

ü 树立“绿色发展观”,强化生态文明建设使命感

ü 坚定科技报国信念,对标国家能源安全战略需求

ü 培养全球视野与人类命运共同体意识

二、案例蕴含的思政元素分析

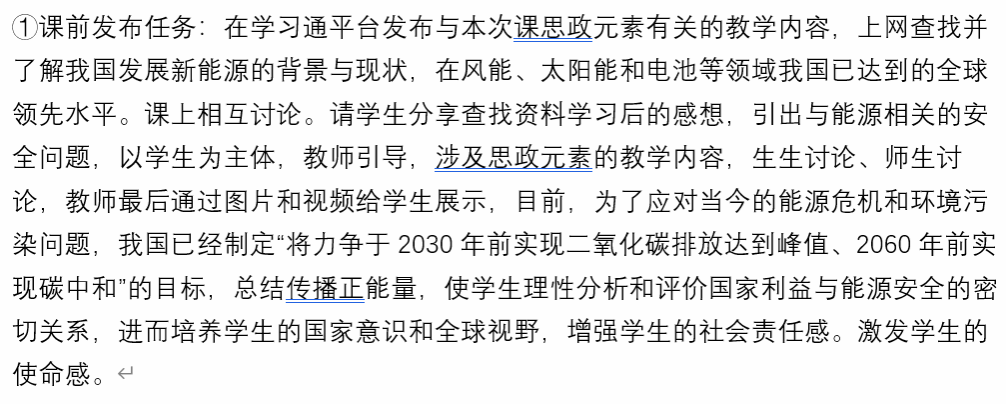

1.发展新能源的背景与现状。将能源知识与国际环境国家安全、政治政策等内容融合在一起,使学生理性分析和评价国家利益与能源安全的密切关系,进而培养学生的国家意识和全球视野,增强学生社会责任感。以时事热点和大国担当为融入点,思政切入点:介绍我国发展新能源的背景与现状,在风能、太阳能和电池等领域介绍我国已达到的全球领先水平。通过图片和视频给学生展示,激发学生的使命感。

2.光伏效应的提出者德国物理学家赫兹,学习伟人的人格力量和努力奋斗的精神,以积极态度对待人生,树立正确的人生观和价值观。

3.我国太阳能电池产业的发展与意义。通过理论与实际相结合,一方面培养学生们对我国科学技术的自信心,另一方面通过对目前的太阳能技术的发展现状分析,使学生更加明确自己未来的发展方向。思政切入点:介绍我国光伏产业具备的全产业链体系,完整的自主知识产权,在不远的将来将成为世界能源供应的主要来源。

三、案例教学整体设计

(一)教学设计

新能源和可再生能源课程确立了价值塑造、知识传授和能力培养三位一体的课程目标,深入梳理课程内容,结合课程特点、思维方法和价值理念,深入挖掘课程思政元素,主要从树立“绿色发展观”,强化生态文明建设使命感坚定科技报国信念,对标国家能源安全战略需求,培养全球视野与人类命运共同体意识几个方面下功夫践行“课程思政”理念,落实立德树人根本任务。在教学中,融入思政元素注重适时恰当,不生搬硬套,达到润物细无声、水到渠成的对学生进行思想教育的效果。

(二)教学实践

教学内容:

(1)掌握光电转换理论

(2)了解太阳能电池当前的研究进展和应用情况。

(3)了解太阳能电池的未来发展趋势和挑战。

教学方法:

讲授与课堂讨论法结合;运用启发式;贯彻理论联系实际。

教学过程:

④太阳能电池的应用领域

根据应用对象不同,将其在生活中的应用分为以下5类a.光伏屋顶,b.光伏建筑,c.光伏交通,d.光伏农业,e.户用光伏。

说明我国在太阳能电池领域的发展和贡献,太阳能电池产业目前的应用前景,通过理论与实际相结合,一方面培养学生们对我国科学技术的自信心,另一方面通过对目前的太阳能技术的发展现状分析,使学生更加明确自己未来的发展方向。

可以引入含有思政元素的以下内容:

尽管太阳能被人类用于发电也仅仅有几十年的时间,但是,由于其拥有可再生、永久性、零排放、零噪声、绿色清洁、绝对安全、资源充足等特性,近年来成为发展最快的产业之一,也将是未来人类的主要电力来源。相比于欧美、日本等发达国家,中国是光伏产业的后来者。但是,中国却用十几年的时间实现了这一领域从培育期、成长期到成熟期的追赶和超越,堪称弯道超车的典范。目前,中国光伏产业已具从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设与运营的全产业链体系,并且拥有完整的自主知识产权。太阳能光优发电在不远的将来将成为世界能源供应的主要来源。面对能源这一世界最大的市场,中国光伏产业要牢牢把住龙头地位,需要在科技创新、提质增效等方面做出更多努力,以更强大的质量、技术和价格优势占领海内外两大市场,其前途不可限量。

(三)教学反思

《新能源和可再生能源》作为能源化学工程专业大三学生的专业选修课程,不仅承担着传授新能源领域专业知识的重任,还肩负着培养学生正确世界观、人生观、价值观的使命,在专业教学与思想政治教育融合中占据重要地位。本学期,课程团队积极探索课程思政建设,将思政元素巧妙融入教学,现结合教学实践与学生反馈,对课程思政教学进行全面反思。

在教学过程中,通过将新能源领域的发展历程、科研故事、社会责任等思政元素与专业知识紧密结合,课程思政取得了显著成效。从学生的反馈中可以清晰看到思政教学带来的积极影响。部分学生表示,通过对新能源技术发展历程的学习,深刻体会到科技进步对推动社会可持续发展的重大意义,增强了自身的社会责任感与使命感。例如,王同学提到:“了解到全球能源转型的紧迫性以及新能源技术在应对气候变化中的关键作用,让我意识到作为能源化学工程专业的学生,未来要为国家的能源安全和绿色发展贡献自己的力量。”

在课程中引入科学家攻坚克难、潜心钻研新能源技术的事迹,激发了学生的科研热情与创新精神。赵同学反馈:“那些新能源领域科研工作者们在面对技术瓶颈时坚持不懈、勇于突破的精神,深深鼓舞了我,让我明白在科研道路上要敢于挑战、不畏艰难。” 此外,课程中关于新能源产业全球合作与竞争的内容,培养了学生的国际视野与合作意识,使他们认识到在能源问题上人类命运共同体的深刻内涵。

尽管课程思政取得了一定成果,但在实施过程中也面临诸多挑战。首先,在面对不同性格特点的学生时,“润物细无声” 的思政教育方式难以对部分性格较为外向、注意力容易分散的学生产生足够影响。这些学生更倾向于直观、有趣的教学形式,传统的隐性思政教育方式较难引起他们的情感共鸣,导致思政教育效果大打折扣。其次,课程思政建设成效的量化评价存在难题。目前,对于学生在价值观塑造、情感态度转变等方面的评价缺乏科学、系统的量化指标,难以精准衡量思政教学对学生思想层面的具体影响程度。这使得教学团队无法全面、准确地掌握课程思政的实际效果,不利于及时调整教学策略和优化思政教学内容。

针对上述问题,在后续教学中,课程团队将从多个方面深入推进课程思政建设。在因材施教方面,深入了解学生的性格特点、兴趣爱好和学习需求,根据不同学生的特质设计多样化的思政教学活动。对于性格外向的学生,增加情景模拟、小组竞赛等互动性强的教学形式,将思政元素融入其中,提高他们的参与度与积极性;对于性格内敛的学生,采用案例分析、主题研讨等方式,引导他们深入思考,强化思政教育效果。

在思政元素挖掘上,进一步结合新能源行业的最新动态和前沿技术,深度挖掘课程中的思政元素。关注新能源技术应用过程中的伦理问题、社会公平问题等,引导学生树立正确的科技伦理观和价值观。同时,收集更多生动鲜活的案例,丰富思政教学资源,使思政教育更加贴近实际、贴近生活。在成效量化评价方面,积极探索建立科学合理的课程思政评价体系。除了传统的课堂表现、作业评价等方式外,引入学生自评、互评以及第三方评价等多元评价方式,从思想认知、情感态度、行为表现等多个维度构建量化评价指标,全面、客观地评估课程思政建设成效,为教学改进提供有力依据。

未来,课程团队将持续深化课程思政研究与实践,不断探索创新教学方法,优化教学内容,攻克现存难题,努力实现专业知识传授与思想政治教育的深度融合,培养出更多具有扎实专业知识、强烈社会责任感和高尚道德情操的能源化学工程专业人才,为推动新能源行业发展和国家能源战略实施贡献教育力量。