一、课程和案例的基本情况

课程名称:化工热力学

授课对象:化工相关专业

课程性质:必修

课程简介:

《化工热力学》是化学工程与工艺专业的核心课程之一,主要研究热力学基本定律在化工过程中的应用,包括能量转化规律、相平衡与化学平衡、化工过程热力学分析等内容。课程以热力学原理为基础,结合化工生产实际,培养学生解决复杂工程问题的能力,同时注重引导学生树立正确的科学观、工程伦理观和社会责任感,实现专业知识与思政育人的有机融合。将“绿色化工”“科技报国”等思政元素贯穿教学全过程,通过理论联系实际,培养既精通热力学原理,又具备家国情怀、创新精神的新时代化工人才,助力国家“双碳”目标与高质量发展战略。

案例简介:在流体的状态方程的相关知识传授过程中,介绍我国及华裔科学家在状态方程发展中做出的杰出贡献,如PR方程、MH方程等,体现科学精神与价值追求。

知识传授:

① 纯物质的p-V-T的相行为;

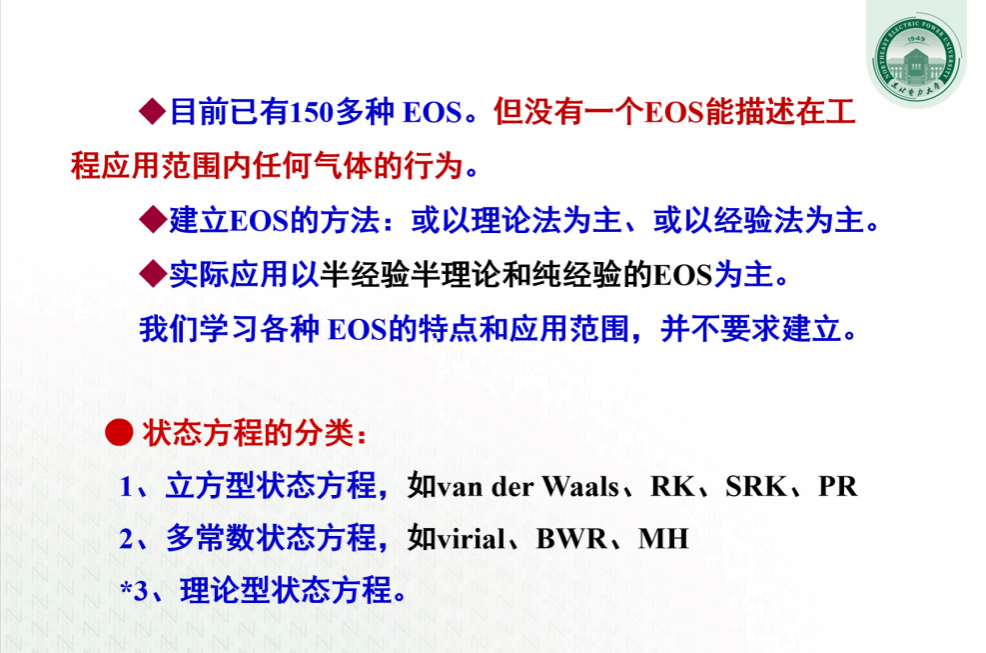

② 立方型状态方程;

③ 多常数状态方程;

④ 混合物的p-V-T关系;

⑤ 混合规则;

⑥ 流体混合物的虚拟临界参数;

能力培养:

⑦ 基于热力学相关数学模型,进行推理和求解的能力;

⑧ 能运用化工热力学的原理和模型,解决化工实际问题的能力。

价值塑造:

⑨ 理论与实际问题转化的能力;将抽象的数学模型(如状态方程)与真实流体行为相联系,理解如何用理论工具解决实际工程问题。例如,针对高压气体需采用范德华方程(Van der Waals)或PR方程(Peng-Robinson),而非理想气体定律;

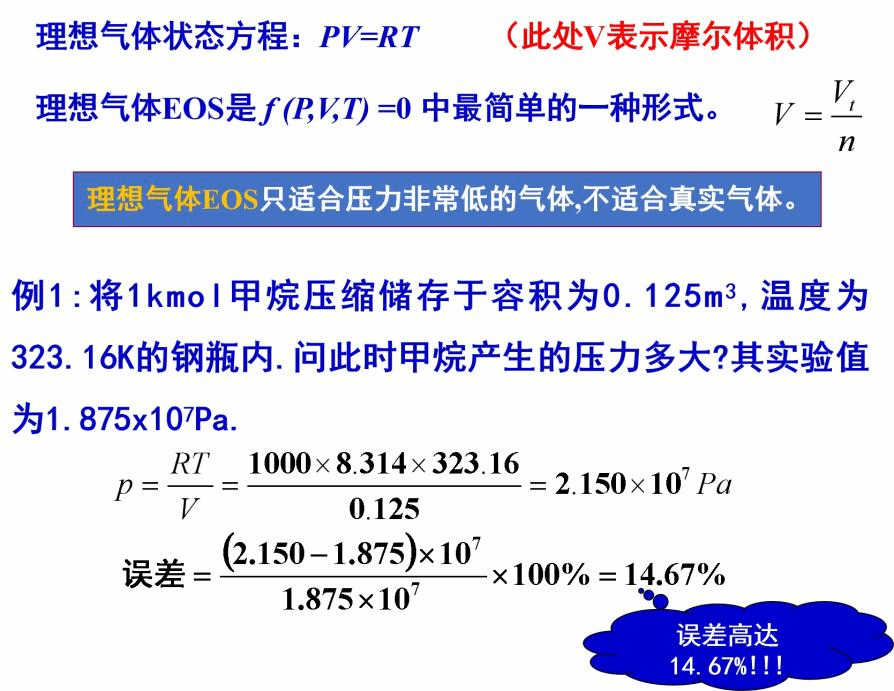

⑩ 批判性思维与模型评估能力;识别不同状态方程的局限性,根据实际条件选择最优模型。例如,对比理想气体方程和真实气体方程在高压条件下的预测误差,讨论分子间作用力和体积修正的必要性。

二、案例蕴含的思政元素分析

讲述我国及华裔科研工作者在国际竞争压力下,不畏艰难、刻苦钻研的故事,激发学生的爱国情怀和担当精神。通过对比理想气体方程与范德华方程在不同条件下的适用性,讨论经典理论的局限性,强调科学理论需基于客观实际修正(如引入分子间作用力和体积修正项);启发学生质疑理想假设的边界,培养“不盲从权威、实事求是”的学术态度。

三、案例教学整体设计

(一)教学设计

流体的p-V-T关系是热力学的基础,在热力学研究中具有举足轻重的作用。以流体的p-V-T关系的相关内容为例,对化工热力学课程中的思政教学进行探索与实践。主要从:科研思维培养;职业素养和科学精神教育;批判性思维等方面下开展课程思政,落实立德树人根本任务。

(二)教学实践

讲授法:

系统讲解纯物质p-V-T的相行为、流体的状态方程、真实流体混合物的p-V-T关系、液体的p-V-T关系,确保学生掌握专业知识。在讲授过程中,适时融入思政元素,引导学生思考相关问题。

案例教学法:

以我国及华裔学者在状态方程建立过程中的贡献为例,对比PR方程(Peng-Robinson)和MH方程与理想状态方程的区别和联系,培养学生的科研思维和努力拼搏的精神。

教学过程:

教学内容 | 教学设计 |

第三章:流体P-V-T行为

| 问题启发: 理想气体状态方程的局限性? |

| 问题启发: 范德华方程的提出对状态方程的发展有何意义? |

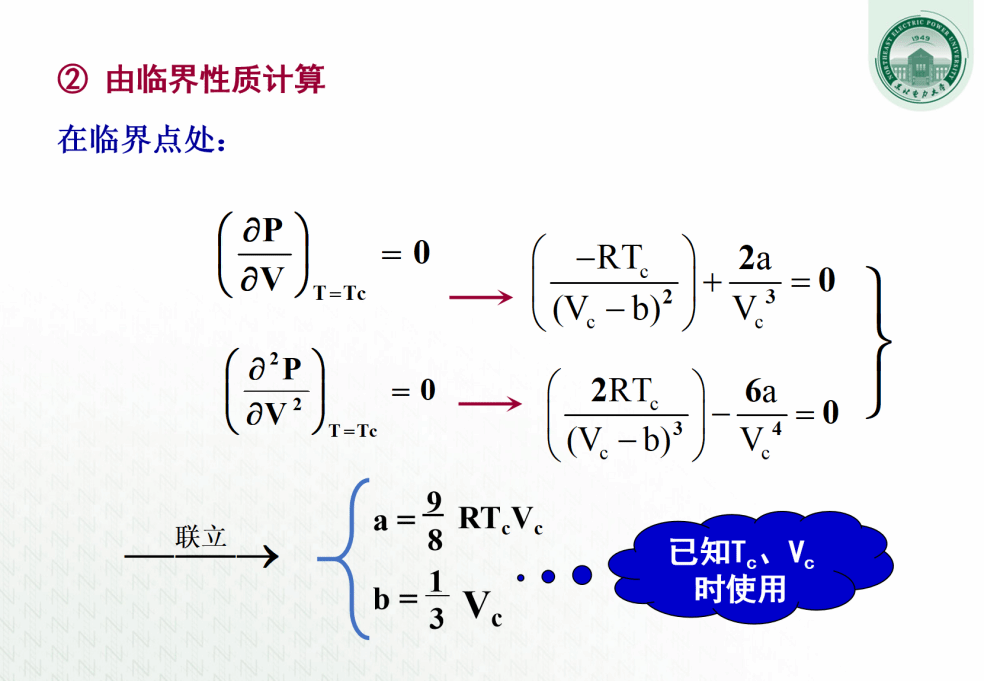

| 通过介绍临界点约束条件,求解状态方程参数的求解。让学生体会热力学家在建立模型时的巧妙之处。 |

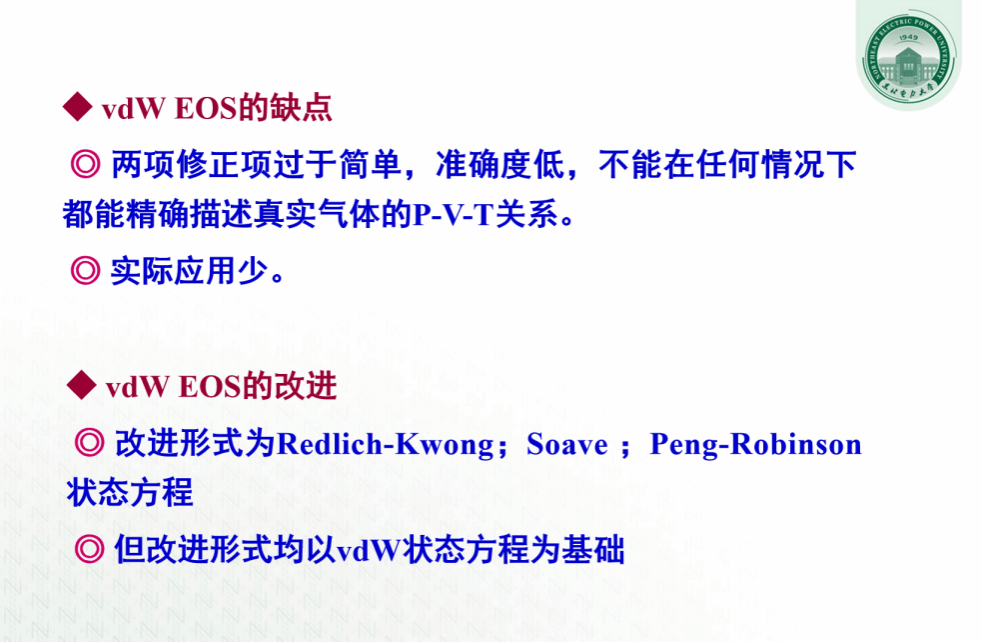

| 从范德华方程的局限性出发,通过时间线介绍不同类型的立方型状态方程发展。激发学生不畏艰难、刻苦钻研的科学精神。 |

(三)教学反思

在流体的p-V-T关系章节课程思政教学中,需结合知识传授与价值引领的实际效果进行反思。在讲授专业知识的过程中,融入思政教育,培养学生的家国情怀、科学精神和职业素养。以下是围绕流体的p-V-T关系可提出的思政话题及切入点:

1. 科学家精神与价值追求的浸润式培养

在课程发展历程中深入挖掘学科发展史中蕴含的思政教育资源,通过选取具有时代特征和专业特色的典型案例,实现专业知识与价值引领的有机融合。例如,在讲授流体的M-H(马丁-侯虞钧)状态方程时,可系统梳理侯虞钧院士突破国外技术封锁、建立我国首个高压流体状态方程体系的科研历程,着重解析其提出"高压气相区状态方程需用不同理论研究"的创新思维。通过构建"公式推导-工程应用-科学家故事"三维教学模块,将抽象的热力学模型具象化为科学家的家国情怀,生动展现其"立足国家需求,勇攀科学高峰"的科研品格。引导学生感悟科学家精神,学生树立正确的科研观,培养学生勇于创新的精神,培养"把论文写在祖国大地上"的科研使命感。

2. 批判性思维与创新能力的系统性培育

在状态方程理论教学中构建"模型对比-逻辑推演-工程验证"三位一体的教学框架。通过SRK方程、PR方程、M-H方程的对比,引导学生从理论基础、适用范围、计算精度等维度进行批判性分析。要求学生基于不同工况开展模型优选,培养"理论联系实际,数据驱动决策"的工程思维。激励学生突破传统范式束缚。通过"理论推演-偏差分析-模型改进"的阶梯式训练,培育学生"敢于质疑现有理论,善于构建新模型"的创新素养,筑牢服务"双碳"战略的创新能力根基。