一、课程和案例的基本情况

课程名称:物理化学

授课对象:新能源材料与器件专业2年级学生

课程性质:专业基础必修课

课程简介:

《物理化学》是一门化学理论基础课程,其教学目的是使学生掌握化学热力学、化学动力学、电化学及胶体化学的基本理论和实验方法,培养学生独立分析和解决问题的能力,为学习后续专业课程打下理论基础。培养学生正确的世界观、人生观和价值观,激励学生自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业,成为合格、可靠的中国特色社会主义接班人。

案例简介:

从知识传授、能力培养、价值塑造三个方面进行讲授。

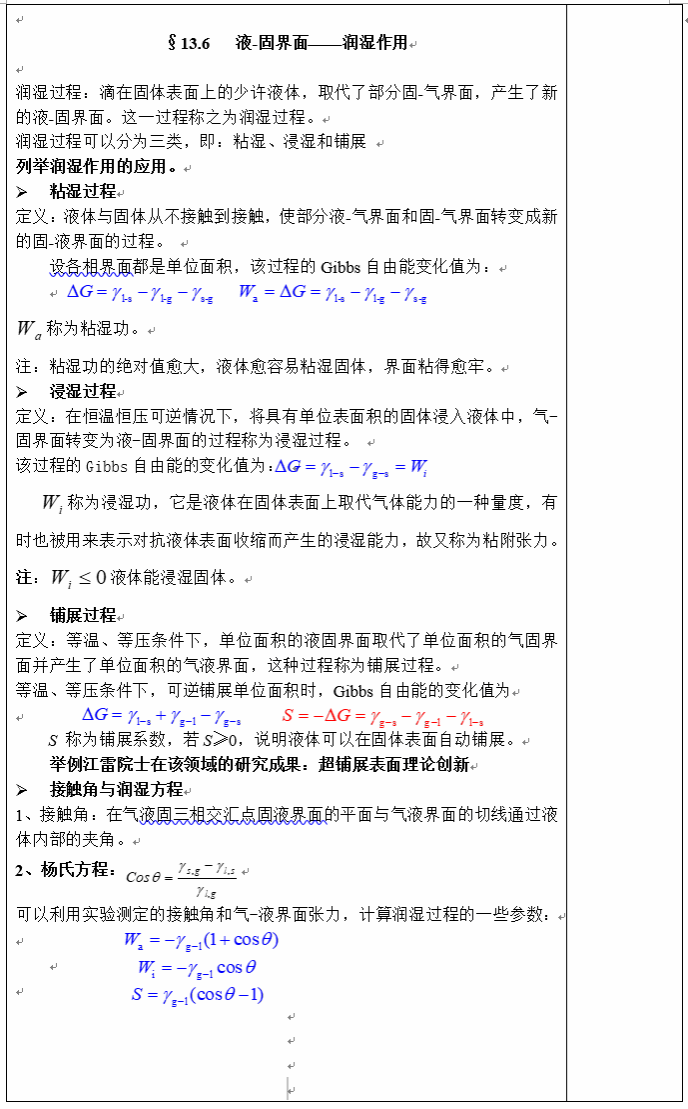

知识传授:①粘湿过程、浸湿过程、铺展过程;②接触角与润湿方程。

能力培养:掌握润湿作用和润湿方程。

价值塑造:①润湿作用的应用;②我国科学家在相关领域的重要进展(举例江雷院士)。

二、案例蕴含的思政元素分析

润湿作用在多个领域有着广泛的应用。首先,在日常生活和工业生产中,润湿现象无处不在,例如洗涤、印染、矿物浮选等。润湿作用的研究不仅有助于理解这些现象,还能为相关技术的应用提供理论基础。在农业方面,润湿作用的研究可以帮助提高农作物的灌溉效率,优化土壤湿度管理,从而提高作物产量和质量。此外,润湿现象在土壤改良、农药和化肥的施用中也起着重要作用,通过合理利用润湿作用,可以减少资源浪费,提高农业生产的可持续性。在工业领域,润湿作用的应用更为广泛。例如,在涂料和油墨的生产中,润湿剂的使用可以改善涂料的润湿性和附着力,从而提高涂装效果。在纺织工业中,润湿剂的应用可以提高染料的渗透性和均匀性,改善染色效果。此外,润湿作用还在金属加工、塑料成型、玻璃制造等领域有着重要应用,通过优化润湿性,可以提高加工效率和产品质量。在医学领域,润湿作用的研究有助于开发新型药物传递系统。通过控制材料的润湿性,可以设计出更有效的药物释放载体,提高药物的生物利用度和治疗效果。此外,润湿作用还在医疗器械的表面处理中发挥重要作用,通过优化表面润湿性,可以减少生物污染和感染的风险。总体而言,润湿作用的应用涵盖了从日常生活到工业生产的多个领域。通过深入研究润湿现象和机制,可以开发出更多高效、环保的新型材料和技术,推动各行业的进步和发展。

江雷院士团队超铺展表面理论创新研究成果:突破传统杨氏方程限制,提出“超铺展”动力学概念,建立以铺展时间(ST)和半径-时间曲线(SRST)为核心的表征体系。该理论为薄膜制备、散热器件等领域的界面设计提供了新准则,并指导开发出具有仙人掌集雾、树蛙湿黏附等特性的仿生界面材料。

三、案例教学整体设计

(一)教学设计

物理化学课程确立了价值塑造、知识传授和能力培养三位一体的课程目标,深入梳理课程内容,结合课程特点、思维方法和价值理念,深入挖掘课程思政元素。在教学中,融入思政元素注重适时恰当,不生搬硬套,达到润物细无声、水到渠成的对学生进行思想教育的效果。

(二)教学实践

教学内容:

1. 粘湿过程

2. 浸湿过程

3. 铺展过程

4. 接触角与润湿方程

教学方法:

讲授与课堂讨论法结合;运用启发式;贯彻理论联系实际。

教学过程:

(三)教学反思

物理化学课程涉及面广、开设时间较早,对学生世界观、人生观、价值观影响较大,在思想政治教育和专业教学中处于非常重要的地位。贯穿课程始终对学生开展思政教育,从部分学生的反馈看思政教学取得了较好的效果。同时思政教学过程中也存在一定的困难,例如“细无声”的思政教学如何有效影响一些粗线条性格的同学;再如如何量化评价课程思政建设成效等。后续教学过程中,团队将继续深入开展课程思政的教研工作,在因材施教上,在思政元素挖掘上,在成效量化评价上下功夫。